長野商店街西商栄通り・「西條合資会社」

大阪や京都など各地から高野山へ向かう参詣道を、「高野街道」といいます。それらの道が1本に合流した現在の河内長野市は、宿場町として大いに栄えました。街道沿いには今でもレトロな街並みが残り、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

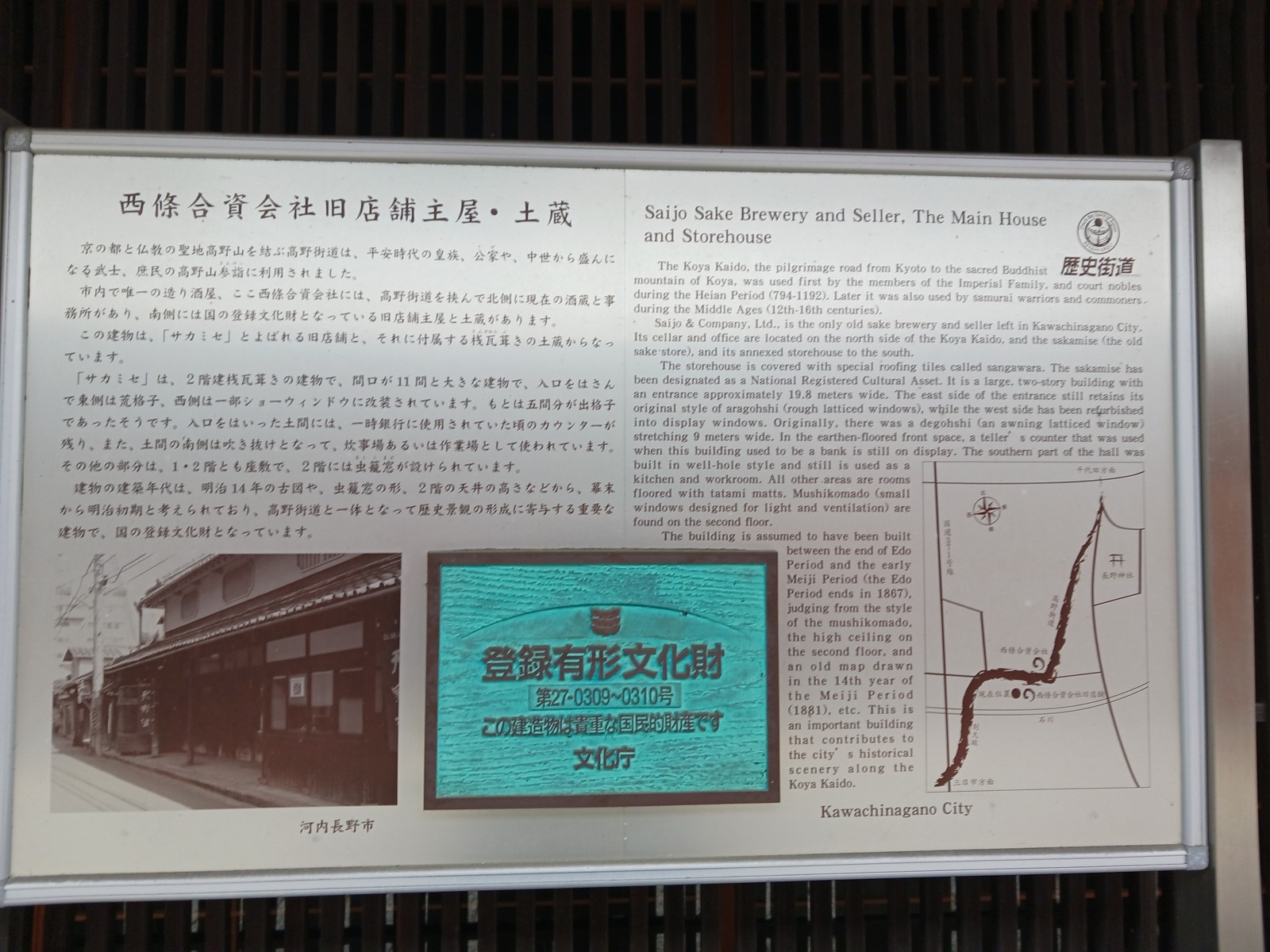

歴史ある河内長野市には、江戸時代から続く酒蔵があります。南海・近鉄の河内長野駅から高野街道を5分ほど歩くと見えてくる、軒下に大きな杉玉や樽のある重厚な木造家屋。1718年創醸の「西條合資会社」です。この西條蔵が、江戸時代に一時製造中止となった「天野酒」のブランドを引き継ぎ、1971年に復活させました。

今や地域を代表する地酒となった天野酒の由来は、市内にある天野山金剛寺が造っていた僧坊酒にありました。文献に「天野酒」の文字が登場するのは鎌倉時代の1234年で、当時から位の高い人たちに愛されてきたと伝えられています。例えば奈良の興福寺は、大切な客への手みやげ品としてわざわざ天野酒を取り寄せていたそうですし、各地の有力な武将にも愛されていました。特に豊臣秀吉は天野酒をたしなみながら、吉野や醍醐の花見を楽しんだといいます。

天野酒は、自然の米や麹、水だけでじっくりと手間暇かけて徹底的に旨味を追求したお酒です。昔ながらの味わいを守り続ける一方で、現代の嗜好にも寄り添った繊細なお酒づくりをしているとのこと。技術に加え、こうした姿勢が愛されるお酒であり続ける理由なのかもしれません。

大阪産古代米から造った麹甘酒や、その名も「僧坊酒」という琥珀色の超濃厚甘口のお酒も、ここでしか味わえないと人気を集めています。